钟旖最近迷上了扔东西。两轮清理后,又找出22双鞋,等待“断舍离”。钟旖审视着它们,一番抉择后,有14双被装入垃圾袋,包括一双售价超6000元的高跟鞋。“爽!”她说。在这之前,她拥有的鞋超过60双。

钟旖曾是“买东西不眨眼”的人,大学期间就通过兼职做摄影师月入过万元的她,从“种草”到下单通常不超过一分钟。疫情开始后,她的兼职生意停滞,在一轮轮找工作的竞争中,整个人“蜕了层皮”。如今,她通过舍弃旧物的方式与消费主义告别,找寻购物之外的幸福。

类似钟旖这样的生活方式转变已经不属于个案。社区网站“豆瓣”上,“极简生活”小组人数超38万人,以“抠门”为主题的多个兴趣小组人数均超过60万;生活方式平台“小红书”上,“极简主义”“断舍离”“抠门”等词汇成了流量密码,博主们靠着低物欲的生活分享,获得海量关注。

有研究者认为,中国社会正经历一场“内卷化”的阵痛,青年群体厌倦了消费主义表面愉悦背后的压力和代价,转向低物欲生活方式,形成了一股“反消费主义”的软性抵抗浪潮。在低物欲青年人群里,有人曾因网购欠债十余万元,有人曾在大学一年消费超20万元,有人曾为子女陷入花钱漩涡。如今,他们试图在低物欲状态下找回掌控感,追求“空无一物”的松弛生活。

“对不起,你们找错(主)人了。”钟旖举起相机,为几双鞋留下了最后影像,接着把它们一股脑塞进了两个塑料袋,其中一袋等待二手寄售平台取走,以半折至一折挂在网上寻找买家,另一袋将被扔进衣物捐赠箱。钟旖估算,此次丢掉鞋子的购入总价远超1万元。

“扔东西感觉就跟删除记忆一样,就很轻松。”钟旖曾经专门用一整间卧室加一个阳台来储物,搬到现在的一室一厅后,已经扔掉了一半以上的化妆品、护肤品、首饰,三分之二以上的衣物和不会再看的书,“大多数东西给你带来的是困扰。收拾它们很难,(考虑)把它们放在什么地方很难。(扔东西)就是减少了很多考虑的时间,能减负担”。

在扔东西这件事上,同在北京工作的熊满齐比钟旖更极端。他几乎把家扔空,只留下使用频率高的物件。如今,他的家里没有沙发、茶几、置物架或任何摆件,个人生活用品数量不到100件,包括只有3双鞋、1本书和1口锅,“就是家徒四壁风”。

熊满齐也很少花钱。他每周逛超市的支出控制在100元左右,主要用于高端超市食材的购买。因为预算有限,购买量很少,妻子曾向他抱怨吃不饱。“我说这就对了,好东西不用吃饱。”他回复,“因为打工人不需要吃饱,你吃饱之后就不想干活了。”周末,他带三岁的女儿一起画画、做手工或逛公园,“低成本育儿”。女儿的玩具也是亲手制作的——用鸡蛋包装盒拼接成的小动物。他介绍,他每月生活加养孩子花费为3000余元,而周围有同龄孩子的家长育儿花销是他的10倍。

熊满齐在一家著名外企工作。最近一两年以来,客户的预算开始缩水。“同事都在做消费降级。”他补充,“很多人不再拿着星巴克,大家都去茶水间,接公司的咖啡。用公司阿姨给的冻冰块,你也可以做冰美式咖啡。”

工作带来的消费降级,在中小型企业的张娟娟感受更为明显。2020年至今,她经历了被迫离职、待业数月;重新找到工作后,她见证了40余名同事被裁。

除了物质上的低欲望,她尝试给自己的数字生活也做减法。她关闭微信朋友圈、定期取关网络博主,从通讯录里删除前同事、老同学等长期没有交集的、纯粹不喜欢的人。如今,她的微信好友共200余人,除了工作伙伴,仅保留特别要好的朋友或亲人。“有时候追求物质上的清爽之后,(很快)也就过去了那个劲儿;但是精神上的清爽真的会让你爽很久。”她解释,“心理上变得洒脱了,没有那么多在乎的东西了。”

“那几年有一个误区,”张娟娟说,“我觉得这些物品才能证明我过得很好。”张娟娟的第一份工作是网红助理,需到法国、保加利亚出差,“我已经有点飘了,这才工作两年,咱就已经走向欧洲了”。她回忆,能自己挣钱后,她有一种“作为独立成年人的报复”,她开始频繁网购,每次拿快递能有十余个包裹,光衣服就装满了一组五开门衣柜、三个储物箱,并压弯了一个落地晾衣架。

广告在持续地推波助澜,“喜欢就买,买了之后幻想自己会变得更好。一件新衣服就能让我幻想拥有整容般的美貌了;买了一支高价笔,就觉得从此我专业上更精湛了。”张娟娟说,“我当时相信这些东西是会带给我福报的。”她买过号称“人脸抛光机”的注氧美容仪、促进新陈代谢的“神药”、泡泡糖形状的耳坠、“法国女郎同款”的藤编手提篮……后来发现,注氧仪无法向皮肤里注入任何物质,神药让她心慌失眠,形状夸张的耳坠搭配不了任何衣服,法式藤编篮容易发霉长毛。

张娟娟把这些产品称作“美丽的废物”——看起来充满诱惑,却难有实际用处。它们躺在房间的各个角落,张娟娟每次注意到,都会想起为此付出的工资。“很多懊恼和后悔一直在持续,随着时间越来越强。”她说,这类情绪很快取代了下单和收货时的兴奋,又需要购买更新潮的产品来满足。

熊满齐的消费峰值始于女儿的诞生。刚开始,一家人忙着采购婴儿专用的小家电、辅食和家具;紧接着,客厅被女儿的防护围栏、地垫和各类玩具包围;再大一点的时候,兴趣班、辅导班、包场生日派对的广告信息向他们扑来……他的储物空间被逐渐挤占,物品越来越难以安置和整理,最后连自己的衣柜也没有了。

钟旖还在大学校园里时,就靠着近万元的兼职月收入实现了“消费自由”。一次,社交平台向她推荐了一则奢侈品包的广告,视频传递出的随性、洒脱观念击中了钟旖,“这非常符合一直以来我对自己的认知,我就是想干什么就干什么的人”。钟旖为这份契合的价值观付出了一个月生活费。她模仿广告片里的样子,尝试带它去买菜,却发现显得过于正式,还不如塑料袋方便;视频里,这款包被用来装狗、装早餐,被用来随意涂鸦,可她都没办法做到。于是这只包被封存进了储物柜,跟着她搬了四次家,再也没背出过门。

“消费就是买快乐的。”钟旖说,“以前买一个包至少能快乐两天,现在买一个包就是消费完了就不快乐了。”

“当拥有过多时,现代社会的便利性被反噬……生活的无意义感与享乐主义盛行,人们不仅在劳动过程中被支配,在消费和闲暇中也被各种自身之外的力量所摆布,失去了对生活的控制权。”西南大学经济人类学者付来友在其研究中写道。

张娟娟更是因为刷信用卡成瘾,欠下了十余万外债,而她当时的月薪还不足1万元。每月工资到账后,钱很快被划给了房东和银行,她只能刷更多张信用卡维持生活。“你手上一分钱都没有,空有这些没用的东西。就觉得活着好像没什么意义,你也没有快乐。”张娟娟因此患上了抑郁症,又寄希望于购物来缓解心理压力;她想通过当网络博主挣钱还债,结果又买了一堆想象中做博主要穿的衣服。“一睁眼就是债的时候,你没有幸福感可言,就会很难受。所以我就会哭,还会到处借钱。到处借钱这件事很丢脸。”她回忆。

近年,疫情反复、经济增长降速,狂飙突进式的消费主义扩张也遇到了瓶颈。据烯牛数据,2022年消费行业投融资事件数982起,同比下滑43%;消费行业投资总额也较往年偏低,多数集中于500万—5000万元人民币。投资机构唱衰的背后,类似张娟娟、钟旖和熊满齐这样的普通消费者更早收紧了预算。

2020年,张娟娟所在的公司资金吃紧,她被不合理的KPI(关键绩效指标)为难数月,一气之下辞职离开。之后的三个月里,工作机会骤减,她失去了收入来源,靠着失业补助和家人资助勉强维持生活。第一次,张娟娟被迫三个月没买衣服。“你拿不出一分钱了,你要留着那些钱吃饭。”她说,“就靠着忍一忍(购物欲),就想有钱了我就买。”三个月后,“我突然就悟了”,她发现自己仍有穿不完的衣服,她的生活没有因此变糟,也没有因此变丑,曾经狂热想拥有的物品,原来可有可无,“我还是按照原来的节奏在走,我好像还是很快乐”。

后来即便找到了新工作,逐渐升职加薪,张娟娟还是戒掉了消费瘾。她购物决策时间越来越长,购买频次逐月递减。2022年,她实现了100天不买衣服,有了自己的存款。

2022年暑假,钟旖在青年失业率的“历史高点”毕业了。她拥有211学校的硕士学历,在行业顶尖平台积累了专业作品,被室友称为“卷王”。然而,疫情拖延了校招进度,她钟意的单位迟迟没有展开面试,她被迫入职了一家待遇有限但工作内容还算喜欢的企业。焦虑和迷茫下,她长胖了30斤。“感觉人生莫名像被塞满、束缚住,喘不过气来。”她在年终总结里写道。

比起大学时期,钟旖赚得少了,还需自行负担房租和日常开销。工作不顺时,她想起曾经错过的行业顶尖单位,在懊恼和焦躁中度过了半年时间。“我迫切地需要一个改变现状的突破口,就从处理多余的物品开始。”借由搬家契机,她开始每周扔一次不需要的物品,并在网上写下心路历程。她只穿固定的几件衣服,化简单的淡妆。她计划一直扔东西直到房间里的每样东西都有固定的摆放位置,自己只被喜欢的东西环绕。“每个人都在寻找支援,而惟一的有效支援就是放手。”钟旖这样形容背后的动机。

至今,熊满齐回忆房间里物品过度拥挤、层层堆积的样子时,都会“特别不舒服”。“我不喜欢,就是心理负担。”在拥挤的房间里,熊满齐背负着女儿出生带来的经济压力,和妻子频繁地因家务琐事而争论,“你会失去自我,你的兴趣爱好也会丢失,给你心理上造成很多很多痛苦。我会反思自己,我存到多少钱够孩子花?其实是个无底洞”。

2022年初,因为工作变动和疫情反复,熊满齐与妻子两地分居,重新开始了独居,他逐渐把家里的物品处理掉,大件家具只剩冰箱、床和一套桌椅。他每天凌晨下班回家,“看到干干净净的厨房,家里什么都没有之后,一天的焦虑都消失”。他会在累的时候喝点酒,让自己放空,第二天六点起床,认真做一顿早饭。他不再为生活必需品之外的东西消费,省下的工资还了房贷,他自称有了“躺平的底气”。

“极简生活构成了都市青年群体摆脱无意义感和失控感的自救之道。人们通过一系列‘自我技术’将日常生活赋予一种审美风格,在日常琐事中发现意义,进而重新掌控生活。”学者付来友在《自我技术与美好生活:对青年群体“极简生活”的分析》一文中总结道。

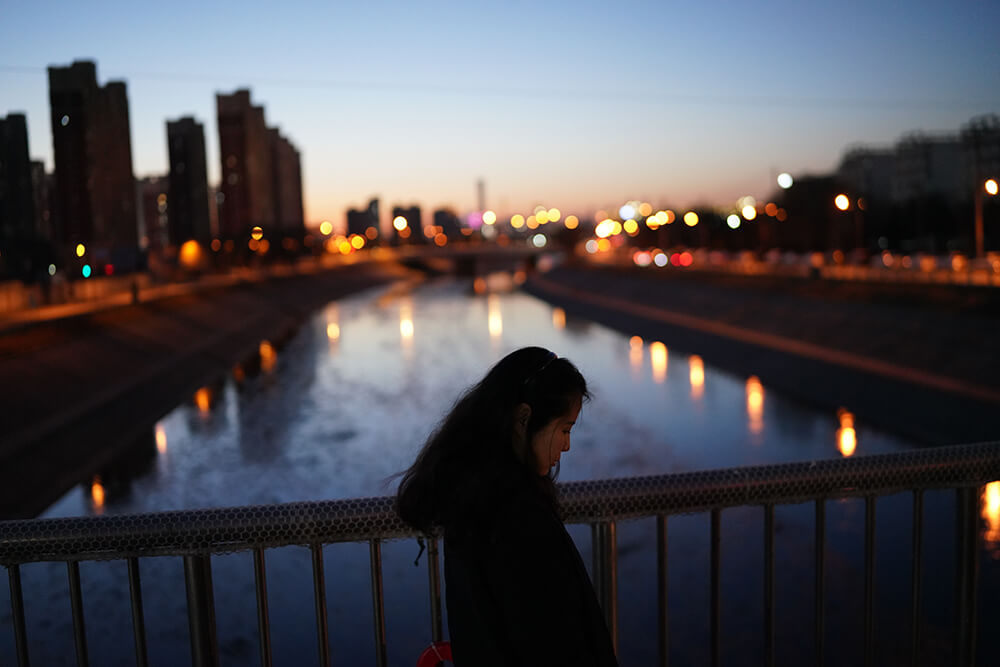

冬季来临,北京的天空早早挂出一抹紫黄色夕阳,明快的笛声从钟旖的屋内传出,极简生活后,她重新找回了十年前的演奏爱好。彩色的水果茶蒸腾起白色雾气。“我都有时间煮水果茶了!这件事情在我之前的北京生活是不敢想象的。”她说,“来到北京以后天天都很忙。忙着‘卷’,忙着干活,忙着学习。天天忙,歇不了。”吹笛子的时候,钟旖不再去想如何进步得更快,不用筹划怎么更具竞争力,也暂时忘记每项任务的截止日期。她现在很享受自己的工作,她说。她把想做的事贴在冰箱上,上面写着:合奏、煮茶、玩泥巴……

张娟娟还清了欠债,还攒下一笔积蓄。她以前很怕生病,去医院意味着花钱,她现在允许自己生病了。当不再被物质欲望和外界期盼所奴役,她成了真正的“独立女性”。她把空闲时间用来看书,如果人生只能留一样物品,她会选电子阅读器。

北京最后一轮居家办公期间,熊满齐一家在北京团聚,妻子和女儿逐渐理解了他的生活。女儿没有了模拟厨房玩具可玩,熊满齐就带着她玩“爸爸的大厨房”,她喜欢剥蒜,还会帮着洗碗,他们一起给鸡蛋包装盒染色,然后做成小猪佩奇的样子。熊满齐说,消费降级后,因为不用再为钱少而焦虑,他额外收获了更多陪孩子的时间。

尽管,极简生活也有不便的一面:熊满齐的一口锅既要蒸米饭,还要用来炒菜炖菜,无法同时进行,这口锅也不适合煎鸡蛋,一不留神就会煳锅;张娟娟删除了太多老同学,母亲总担心她没朋友;钟旖寄给二手平台的鞋子倘若卖出,需缴纳至少199元手续费,无人问津的话,会在三个月后退还给她,她需要重新考虑物品的处置。

放弃现代社会便利性的背后,极简主义者摒弃的是以消费作为实现价值或幸福的生活方式。类似上世纪60年代英国的无赖青年、嬉皮士、摩德族,80年代后日本的御宅族、食草男等亚文化群体,他们均出现在经济飞速发展后的社会转型期,阶层流动性减弱,带来年轻一代的普遍低欲望,李怀宇在《反消费主义视角下的网络亚文化“佛系青年”研究》中追溯。

李怀宇以日本举例,形成低欲望社会后,无论日本商家和房地产商如何促销、政府利率如何低,年轻人都不买账;但我国人均GDP尚存增长空间,内需不像日本那样趋于饱和,货币政策稳定,在经济全球化的年代,消费主义仍然有很大可能卷土重来,如果在良性的社会发展状态下,这种现象可能就会自然而然消失。

图片编辑 | 董德